隨著 trends(潮流趨勢)這一概念的出現,似乎所有東西都可以套上一個符合當今時局的公式。而近幾年 L.DOPE 則在那些自稱選品店的賣場中看出一些端倪,彷彿只要做到幾個「開店快速指南」就能成功;然而真是這樣嗎?

腳上不是精品就是限量鞋,到底是在賣什麼?

找來帥哥美女已經不夠了。從過去的 Balenciaga 、Gucci 老爹鞋等各大精品鞋款,到近幾年的 Nike x Sacai Vaporwaffle 等聯名球鞋;明明許多主打「韓國服飾代購」的賣場卻都有志一同的在鞋子上大做文章,似乎以此作為吸睛焦點?

一條 390 的棉褲配上定價 39,000 的鞋款當然不是不行,然而這樣的宣傳手法是否會導致一些消費者的誤會或盲從附和則值得我們思考。

SUPREME 冰箱和 BE@RBRICK 不能少!

除了前面提到的鞋子,另一個大重點就是背景的佈置;善用家飾品點綴無疑是替照片加分的好方法,不過 Supreme x Smeg 的限量款冰箱儘管要價不菲也不好買,出鏡率卻出奇的高則讓人感到不可思議。

而類似的背景佈置則包含 Neighborhood 折疊椅、BE@RBRICK 小熊、以及我們之前文章中提到的 Plia Chair 等等。似乎這些潮牌元素就是品質保證?而若買的僅是仿冒款,那麼聲稱正貨、東大門連線購買的信服力又該從何而來?

自創品牌怎麼設計和名字都如此熟悉?

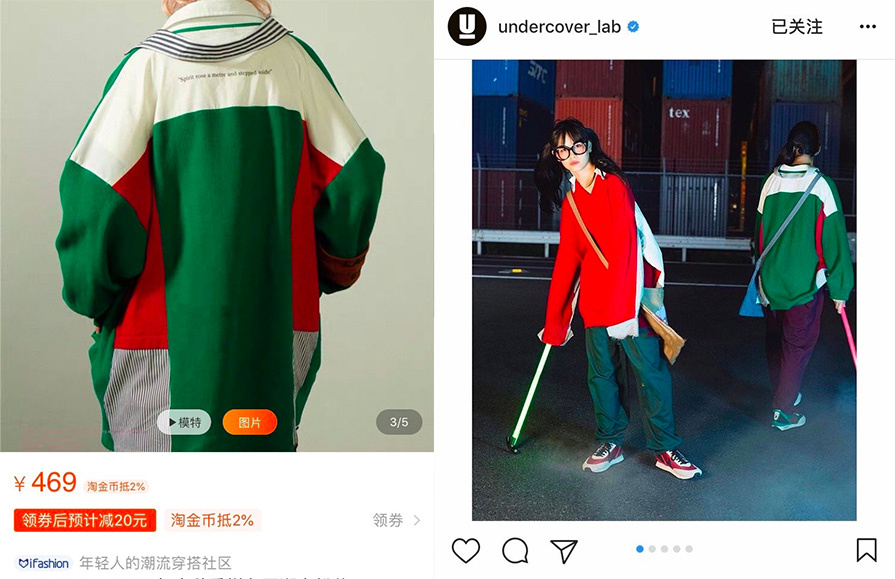

而前面提到的皆是加分項,最賺錢的依舊是販售自己生產的衣服,而此時最重要的就是給品牌一個響亮的名稱:帥一點的要用 Under 開頭,不然就是要用 made 結尾 (這當中有想混淆視聽、便宜行事的,當然也可能有純屬巧合,其實是想認真做品牌的)。接下來再找工廠在成衣公版貼上標籤和logo,一件「堪比」高端街頭品牌的衣服就製成了。

而更狠的也有加一行英文字、改一點圖紋配色便已「原創設計」自稱的品牌。這樣的操作或許能夠蹭到大品牌的部分流量,不過要長久經營就不能沒有的辨識度則蕩然無存。因此名字都可以學,但若只是「有名無實」則非長久之計。

當然我們將這些所觀察到的現象提出來也並非要引戰,畢竟努力的人也還是很多;只是反思這樣的環境對於店家本身以及消費者是否有益?畢竟前者少了自身的差異性、單純的後者盲目地追求吹捧、高手則把這些行為當笑話在看,難保最後兩邊倒的局面。

而 L.DOPE 這邊也邀請到三位業界人士分享他們對於此現象的看法。分別為選品店 NE.SENSE 的行銷公關 Xiang、TAKE 5 Taipei Shop 的 Kevin、以及 Twenty Four 的 Chang。以下為訪談內容:

Photo Via: dezeen, Vmagazine, highsnobiety, MOMA, ne.sense, 蝦皮, 小紅書